- 4 20 DONDERO

- a Claudio Magris Argonauta

- A PROPOSITO DI PIERO

- CID il partigiano

- Edizioni del Menocchio

- Federico Tavan nostra preziosa eresia

- Frammenti

- IL SALE DELLA TERRA

- La corda rotta/Genti e luoghi del Friuli di Pasolini

- La mia ala è pronta al volo

- Le rivolte inestirpabili

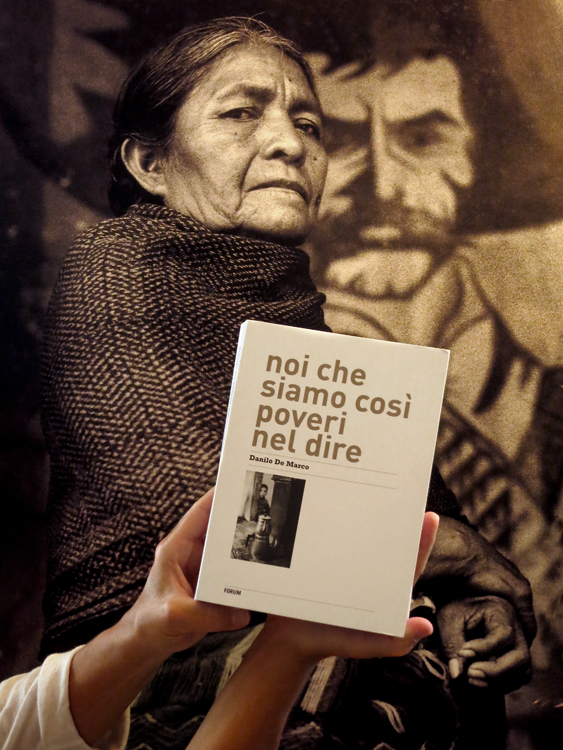

- Noi che siamo così poveri nel dire

- R/ESISTENZE

- Sulle tracce di Van Gogh

- Tre Anarchici-il poeta-il rivoluzionario-il falsario

- Trimand il vivi

Noi che siamo così poveri nel dire

I francesi hanno l’espressione revenu de tout. Che si potrebbe tradurre ‘reduce da tutto’. E indica un tipo umano: quello rotto a qualsiasi traversia. Quello che – per mestiere, vocazione, destino – ne ha fatte, subìte, viste o sentite d’ogni colore, in ogni dove. E ve le racconta. Con gli occhi ad asola, la bocca arricciata in una smorfia virile, eroicoamara, hemingwayana. Di preferenza vuota il sacco dopo cena. Dietro il penultimo bicchiere di grappa, vodka, slivovitz, rum, aguardiente, calvados… Dipende dalla latitudine in cui vi trovate in quel momento. Il revenu de tout parla con tono da antico bucaniere, mercante d’armi o spezie, segreto mestatore del Komintern… ma in genere è un piccolo neoaffarista o faccendiere. Ancora più spesso fa il giornalista oppure il fotografo. Anche se affabula e se la tira parecchio, ascoltarlo può essere divertente, addirittura istruttivo, ma alla lunga un po’ stufa. Non ho lavorato molto con Danilo De Marco, però nemmeno così poco. E fra le varie cose di cui debbo dargli atto, e in fondo ringraziarlo, c’è il non avermi mai ammorbato – persino dietro quei penultimi bicchieri – con tirate alla revenu de tout. I viaggi e gli incontri ripercorsi in questo libro gliene avrebbero fornito più di un pretesto. Però, almeno con me, non l’hai mai fatto. Per carattere, ritegno, pudore? O perché al parco giochi dell’oratoria, al linguaggio come pirotecnìa e rumore, preferisce tutto sommato il ‘povero dire’ della parola scritta? Va’ a sapere.

Con civetteria che mai ammetterà, Danilo De Marco ripete: «Non sono un fotografo. Faccio foto». Già, ma non foto qualsiasi. Perché le sue sfuggono ai due grossi sottoinsiemi nei quali si suddivide oggi la proliferazione di immagini: le foto-merce e le foto-nevrosi. Le foto che saettano sui media alla velocità autodistruttiva del consumo o che sul mercato si scambiano come azioni borsistiche; e le foto compulsive a cui si abbandona ormai quasi chiunque possieda un apparecchio digitale, per poi magari rovesciarle nel circuito egolatrico della Rete, a caccia d’una micro-notorietà la cui durata – rispetto tempi di Andy Warhol – è passata da quindici minuti a uno straccio di secondi.

Danilo De Marco fa foto, ma non solo, da quando fa qualcosa. Ma per fortuna questo non è un libro sulla o di fotografia. Praticamente, di foto si parla solo nel ritratto angelicato di Mario Dondero e nelle bellissime pagine dedicate all’incontro con Gisèle Freund – l’amica «chiacchierona» di Walter Benjamin (uno che nelle potenzialità emancipative della tecnica massificata aveva creduto, ma drammaticamente, senza farsene, cioè, pifferaio acritico, come vorrebbe la vulgata progressista). Epperò, in quel 1989 che segnò l’infarto ideologico del Novecento, cosa diceva a Danilo Gisèle Freund, lei che aveva vissuto e radiografato l’ipnosi infernale dei totalitarismi? Che delle immagini è meglio diffidare. Perché sono sempre più ancelle del potere. O, se va bene, della superficialità.

Chi diffida delle immagini se ne tiene a giusta distanza, se non proprio alla larga. A cominciare dall’immagine più pericolosa di tutte: l’immagine di sé. Il feticcio del ruolo, della professione, della personalità. Come Elias Canetti, anche Gisèle Freund dribblava gentilmente fan e giornalisti. Rispondendo al telefono si spacciava per la domestica che annuncia: «La signora non è in casa». Che siano conosciute, seminote o ignote, tutte le figure che popolano questo libro sono schive, periferiche: per stato di cose o per scelta deliberata. Non c’è mistica della solitudine. Né piagnucolosa retorica della marginalità. L’impressione è invece che – come il Danilo del «Non sono un fotografo. Faccio foto» – nessuno di loro si riconosca in un essere (figuriamoci in un apparire), quanto piuttosto in un fare. Fare che? «Cose degne di essere scritte o di essere lette» recita la citazione di Tacito riportata qui dentro. Diciamo cose ben fatte. O, insomma, il meglio possibile. Libri (Peter Handke, Ernesto Sábato, Carlos Montemayor), teatro (Armand Gatti), poesia (quella eruttiva di Federico Tavan; quella scavata di Pierluigi Cappello), foto (Mario Dondero), guerriglia antifascista (Henri Karayan, Arsène Tchakarian), truffe anarchiche (Lucio Urtubia)… Ma anche una mini-diga con sacchi di cemento in India. O filare lana camminando (la partera ecuadoregna Maria Ramona Vimos); pregare danzando (i Raràmuri) oppure sgambettando (Cina del deserto dei Gobi).

Però nel libro c’è di più. Altra gente ancora. Gente che non si lascia fissare nemmeno nella pur nobile dimensione del fare cose ben fatte. Tipi come Alessandro Ivanov che, certo, si librava vertiginose lezioni di letteratura russa all’università – ma, a detta di Danilo, era addirittura meglio quando lo incrociavi, farfallone e tragico, nelle osterie di Udine. Per non parlare di Sergio ‘Cid’ Cocetta, che fu partigiano, poi esule operaio in Cecoslovacchia e quindi scultore. Ma soprattutto leggeva e rimuginava Eraclito, Tucidide, Epicuro, Erodoto, Diogene Laerzio… Prendendo appunti misteriosi e – tranne che qui – ancora impubblicati. Cose tipo: «Il tempo fu generoso con lui e l’amore per la storia gli diede la forza di restare fanciullo». La storia, sì, ma anche materia, terra, pietra, alberi e gesso: «Ascolta, ascolta… Geme, il gesso… Geme…». Questo però non lo scrisse, lo disse. A proposito: che cosa resterà di chi – come i più arcaici tra i viventi, mettiamo il Cid o gli u’wa colombiani – non lascia libri, teatro, foto… ma solo appena un refolo di impressionanti parole dette? Vecchia questione. Se questo è un libro, lo è anche perché nelle sue tubature serpeggiano dilemmi del genere. Da ogni pagina ricavi un senso di minaccia. Minaccia di che? Di sparizione. Annientamento. Ancor prima che di culture, lingue, ecosistemi e bla bla bla – cancellazione di individui, posti, momenti, vissuto. Le cose scompaiono perché qualcuno decide di sopprimerle, le uccide; ma anche perché è così che funziona da sempre quell’inceneritore chiamato Tempo. Contro il quale nulla puoi. O pochissimo. È su questo crinale della scomparsa evitabile/inesorabile che camminano le storie di Danilo. Non sono reportage. Neanche racconti. Secondo me, questo segreto assillo della sparizione le avvicina piuttosto al pianeta nero della poesia. Di cui so per certo che Danilo resta cocciuto lettore.

marco cicala