- Mario Dondero:l’angelo necessario (2008)

- Uganda: un giaciglio per la notte (2004)

- Haiti chérie (2001)

- Gli U’wa un popolo che non vuole essere venduto (2000)

- Poesia e R/esistenza dialogo con Pierluigi Cappello (2008)

- Premio Pace Unesco/Udine (2006)

- Sri Lanka: nella Tana delle Tigri (2005)

- Interno K - Kurdistan un genocidio postmoderno (1998)

- RD Congo -Noi che non siamo Harry Potter (2003)

- Federico ti voglio bene (2008)

- Il partigiano Cid (2009)

- Picciola storia di una fotografia che non vedrete mai

- Al mio amico al mio compagno Carlos Montemayor (marzo 2010)

- Peter Handke dalla parte dei perdenti (2010)

- Alessandro Ivanov: un intruso a se stesso (2006)

- Al amigo y compañero Carlos Montemayor (2010)

- L’affiches rouge, armata del crimine (2009)

- Lucio Urtubia: anarchico rapinatore falsario ma soprattutto muratore (2010)

- Gatti Armand: ogni uomo è un sole (2011)

- Miklos Hubay: il resto è silenzio (2000)

- Emeterio Pantaleon (1997)

- Rivista Anaconda-Ecuador: intervista a Danilo De Marco (2009)

- Anaconda-Ecuador: entrevista a Danilo De Marco (2009)

- Gibuti-L’esodo della popolazione etiope (2011)

- Djibouti-L’exodo de la population éthiopienne

- Yibuti-L’exodo de la poblacion etiope

- Giséle Freund: la piccola chiacchierona (1990)

- Ecuador: le parteras le eroine delle Ande (2003)

- La perduta gioventù di Pier Paolo Pasolini

- I sommersi (2004)

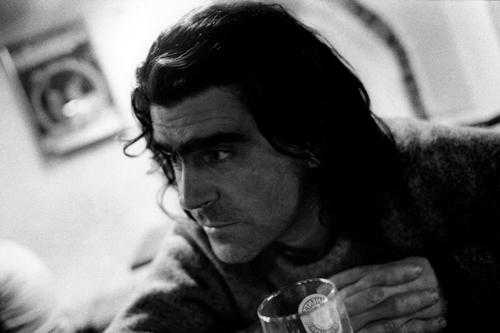

Danilo De Marco - Premio Pace Unesco/Udine (2006)

Parigi, 15 dicembre 2006

Da uomo che fotografa, ho sempre pensato che scrivere, cosa che ho invidiato a chi lo sa fare bene, sia molto più difficile che fotografare. Forse per questo ho scelto la macchina fotografica, mezzo tecnico che mi liberava e sostituiva la mia mancanza di talento. Anche per questo, ma non solo, se questo breve intervento non sarà un capolavoro di letteratura e di equilibrio, se sbanda, urta e non chiede scusa, desidero scagionare da ogni responsabilità Gian Paolo Gri, che ha accettato di farmi da portavoce leggendovelo… Ma, ripensandoci, forse una parte di responsabilità Gian Paolo se la deve pur prendere: mi conosce da più di 50 anni, da quando portavo i pantaloni corti e non brillavo certamente per essere un ‘bambino obbediente; poteva immaginare cosa gli sarebbe toccato, a fingere quest’oggi di essere Danilo De Marco.

Condividendo la sorpresa di alcuni amici e anche il sicuro sconcerto di molti altri udinesi, ben più numerosi, devo subito dire che ormai se ne vedono proprio di tutti i colori sotto il cielo friulano: come un premio che intende richiamare la parte di anima cittadina rivolta alla pace, assegnato a un fotografo come me, non precisamente «pacifico», accomodante, tessitore di rapporti armonici. So bene che le mie iniziative qui in Friuli (come altrove, del resto) hanno sempre suscitato perplessità e polemiche; come il caso della mostra “Il sale della terra” nel 1999, in San Francesco: con il mancato idillio fra me, il CEVI e la Fondazione CRUP, che pure partecipava all’organizzazione. Per questo dico con speranza, che se ne vedono di tutti i colori sotto il cielo friulano. Fatta delle tinte dell’iride è la bandiera della pace, che rimanda ai molteplici colori dell’umanità e richiama anche la ricchezza dei nostri modi diversi di pensare il mondo.

Non ho mai amato i premi e i riconoscimenti; ho sempre avuto il sospetto che nascondano qualche trabocchetto, coscio o inconscio, per il malcapitato di turno. Ancora di più avverto il disagio per un premio messo sotto il segno della pace, in questi tempi di guerre guerreggiate in modi diversi, espliciti o travestiti sotto ipocrite coperture, magari da Missioni di pace che finiscono col rendere giustificata e plausibile la guerra, rendendola parte accettata del nostro quotidiano. So bene che premi, convegni, libri e fotografie non ci salveranno l’anima, credenti o meno che siamo.

La pace e la cultura della pace dovrebbero essere parte intima e intera di uno stato dell’esistenza, senza bisogno di essere rappresentate o premiate. Come per tutte le manifestazioni umane più necessarie, vere e sentite, l’ufficialità e i rituali rischiano di togliere ciò che le cose in sé hanno di più semplice e sincero, imbalsamandole e imbalsamandoci.

Qualche settimana fa, a Spilimbergo, nell’ambito delle iniziative dedicate alle situazioni conflittuali che caratterizzano il Messico, qualcuno ha sollevato il problema urgente di ridefinire concetti come pace, guerra, diritti umani, cittadinanza, razzismo, identità, multi- e interculturalismo… ; ridefinirli, mi sembra di aver capito, per renderli più moderni, spogliarli di significati superati, dando loro interpretazioni più attuali.

Ma la ridefinizione non può essere verbale. Per non trasformarsi a sua volta in spettacolo mediatico, buono per riempire gli studi di alcuni canali televisivi e strumento per ridefinire solo quello che serve al politico e non alla politica, la ridefinizione ha bisogno di una pratica che diventi larga, diffusa, condivisa, spendibile in termini personali.

La cultura della pace deve gettare il sasso lontano, innestare un’azione a distanza, riproporre in primo luogo un’idea di percorso dove ognuno possa trovare una propria collocazione, per tessere una rete di simili che condividano i suoi ideali e partecipino alle sue buone pratiche. Una cultura della pace deve accettare i rischi del ‘far parte’; deve ritrovare lo straordinario potere individuale che ci è dato di dire no. No, ad esempio, a ogni ideologia dell’ esclusione o dell’omologazione, a qualsiasi privilegio identitario o globalizzante che imprigioni uomini e donne in costruzioni immodificabili, diffuse e rese seduttive magari da parte di élites intellettuali urbane (lo ricordate il Rwanda?) o di corporation planetarie…che, haimé, non sono più identificabili in carne ed ossa e non rispondono più a nessuno…, le une e le altre capaci di manipolare le sofisticate tecniche mediatiche apprese studiando e frequentando - come lo definisce Erri De Luca - «il nostro budellino tiepido di Occidente».

Quante volte durante i miei viaggi mi sono chiesto: e se fossi nato qui? Se fossi nato fra la disperazione dei kurdi, o tra la miseria degli slums di Mumbai? O qui in Colombia, tra gli indigeni U’wa assassinati per il petrolio, per far correre le nostre automobili? O tra i Tamil dello Sri Lanka, decimati da un genocidio che non interessa a nessuno?

Ad ogni ritorno dai miei viaggi mi domando se siamo ancora in grado di indignarci di fronte a quello che sta accadendo e che ci sta accadendo. Viviamo tutti in un sistema che sta sempre più rapidamente distruggendo la vita e il suo ambiente in tutte le sue forme, e noi tutti non siamo vittime «ma distruttori attivi». Ho l’impressione anche che siamo riusciti a trasformare i diritti in beneficenza e la solidarietà in compassione: due sentimenti che, sommati, generano l’indifferenza.

Per tutto questo, penso che non basta parlare di cultura della Pace una o due volte all’anno: per tutto questo credo che bisogna avere il coraggio di dire che anche l’ONU non deve diventare (lo è già probabilmente) un organismo dove la fanno da padroni i burocrati della pace assieme agli specialisti della guerra. Anche l’ONU ha bisogno di essere ri-fondato e va rifondato.

Cultura della pace, per me, significa riscoprire quel principio di resistenza in sé, che è insieme rottura e creatività furiosa, rabbia e paziente rifiuto, sicuramente non privo di rinunce e rischi, ma che motiva e impregna il quotidiano.

Trovo una buona conclusione nelle parole di Antonio Neiwiller, il poeta che ci ha lasciato alcuni anni fa, tratte da «Per un teatro clandestino», dedicate a Tadeus Kantor:

«È tempo di mettersi in ascolto.

È tempo di fare silenzio dentro di sé.

È tempo di essere mobili e leggeri,

di alleggerirsi per mettersi in cammino.

È tempo di convivere con le macerie e

l’orrore, per trovare un senso.

Ci vuole

un altro sguardo

per dare senso a ciò

che barbaramente muore ogni giorno

omologandosi».

L’ultimo paese che ho avuto sotto gli occhi è stato il Messico, l’ombelico della luna. Ho dedicato il mio lavoro alle oltre 400 donne (ragazze, alle volte bambine) cha dal 1993 a oggi sono state atrocemente uccise, deturpati i loro corpi fino a renderli irriconoscibili, tra Ciudad Juarez e El Paso, nel nord, al confine con gli Stati Uniti. Un’ altra settantina di loro sono scomparse senza lasciare traccia; altre centinaia stuprate.

Tutto è accaduto e sta accadendo nel silenzio totale delle autorità e della polizia, nell’indifferenza maschile generale. E’ sorta “Casa amiga” per aiutarle. Molte donne si sono rivolte a “Casa amiga” in questi anni in cerca di soccorso; per averlo fatto, il 70% di loro è stata picchiata dal marito o da qualche parente.

Penso a loro; e questo premio “Udine - Città della pace” che avete voluto conferirmi, viene devoluto in toto all’organizzazione di donne ‘Casa amiga’ www.casa-amiga.org di Ciudad Juarez.

Vi ringrazio.