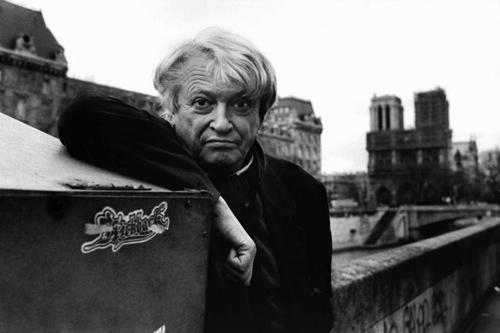

Predrag Matvejevic - Poeta della miseria

Non credo che il mio primo incontro con le fotografie di Danilo De Marco sia stato felice.

In effetti, non riuscivo a guardare quelle foto senza partito preso. Si era interposto uno schermo del quale eravamo responsabili entrambi: la nostra amicizia. Non riuscivo a giudicarle. Era un errore di partenza che cercavo di correggere.

E’ stato il fotografo Mario Dondero, che vive a Parigi, che mi aveva parlato del suo amico Danilo prima che io potessi fare la sua conoscenza. Anche Claudio Magris, più tardi, mi abozzò un suo ritratto: facevano, di quando in quando, delle piccole escursioni assieme, alcune tracce delle quali si ritrovano in «Microcosmi».

Maurizio Chierici, inviato speciale del Corriere della Sera, mi raccontò uno dei suoi ricordi del Brasile: Danilo De Marco ha dovuto fare un viaggio piuttosto lungo che gli richiedeva per il suo giornale, lavorare per non so quanti giorni in condizioni assai particolari; quando tutto terminò, il fotografo in questione non accettò che un quinto della somma che gli era stata proposta: considerava che quello era il prezzo corretto del suo servizio e non voleva entrare nel «circuito commerciale» praticato dai grandi giornali. Fu allora che iniziò a formarsi in me quello schermo già menzionato.

Appresi che aveva percorso il pianeta, solo Dio sa come, quasi senza denaro, con i mezzi di trasporto più scomodi che si possano immaginare: dapprima America Latina e Asia, laggiù dove c’era la maggiore miseria, Colombia, Guatemala, Chiapas e Cina, Kurdistan e la Turchia - quella parte della Turchia abitata giustamente dai Kurdi -, l’Albania, il Brasile ed il Messico (attraversando les favelas o soggiornando tra i carvoeiros brasiliani e i campesinos messicani), la Palestina in piena guerra, l’ex Yugoslavia in fase di disgregazione ( era a Vukovar nel momento in cui questa città martire fu assediata) e non so dove ancora, negli angoli più pericolosi del mondo.

Non è mai stato un «inviato» speciale, ben pagato o sostenuto da qualche agenzia, partendo sempre solo, a suo rischio e pericolo, con i suoi quattro soldi in tasca e un bagaglio a mano che conteneva, oltre alla sua macchina - di che scrivere.

La sua vita è fatta di costanti spostamenti, erranze, vagabondaggi, sorta di pellegrinaggi laici dove la preghiera viene sostituita dalla comprensione, viaggi nel contempo iniziatici ed esplorativi, erratici e forse anche ieratici.

Ci siamo incontrati prima a Parigi, poi a Parigi di nuovo, più di una volta: mi ha mostrato un luogo poco conosciuto dove si trova l’ultima libreria degli anarchici spagnoli e catalani. Ci siamo rivisti in Italia.

Siamo andati assieme in Bosnia, a Sarajevo e a Mostar, la mia città natale dove ha scattato con discrezione alcune foto vicino al Vecchio Ponte distrutto e alle rovine della casa dei miei genitori.

«In un’altra epoca, saresti diventato un santo», gli dicevo. Preferiva non parlare di santi. Sorrideva.

Il mio vero incontro con la sua arte ha avuto luogo in una libreria-galleria romana, chiamata «Il ferro di cavallo». Mi sono rimproverato di avere, in un primo tempo, osservato molto di più l’uomo che la sua opera.

Un certo timore che provavo quando sentivo parlare delle sue fotografie «sociali», si è ben presto dissipato: il sociale è assimilato al suo essere più intimo. Questi lavori non hanno nulla a che vedere con le forme artificiali e retoriche «dell’impegno» o de «l’engagement»: ho visto in lui molto più le «langagement» (un poeta amico ha creato questo termine).

Un’altro timore si era manifestato: quello di vedere delle immagini sacrificate all’esotismo di questi paesi singolari, così poco conosciuti.

No, Danilo cerca nei volti che fotografa solo le differenze essenziali- quello che è «umano troppo umano», come ha detto Nietsche, in ogniuno di noi. I personaggi non posano difronte al suo obiettivo: si offrono, senza reticenze, rendendosi subito conto che non è uno straniero.

Osservo un motivo preso in Messico o in Cina; non è una donna che fa un salto, è il salto della donna.

Guardo il ritratto di un amico; è l’immagine dell’amicizia.Sull’ altro sconosciuto leggo- fraternità.

Le genti di questi Paesi dove imperversa la miseria hanno riconosciuto in Danilo il loro poeta: uno di loro, compagno o complice. I suoi migliori lavori sposano il mondo e lo sguardo sul mondo senza introdurre alcuna distanza tra loro. Lo spazio e la visione dello spazio vi sono conciliati l’uno all’altro. Si tratta di un istante più o meno fortuito, dove il gesto («son declic») e l’evento coincidono, si sposano. Ci fa sentire quello che Breton chiamava «un hasard objectif» o, più precisamente, la sorte- del suo obiettivo, ben preparata e lungamente attesa.

Le opere più attuali non appartengono solo alla miseria del nostro tempo. Oggi, quando guardo le fotografie di Danilo De Marco, vedo nello stesso tempo lui stesso. Quando gli parlo immagino le sue foto. Lo schermo è eliminato, definitivamente.

E’ una delle più belle esperienze che ho vissuto « tra asilio ed esilio ». E’ per questo che scrivo queste righe con gratitudine.