Tito Maniacco - Il Cid

Nomina sunt consequentia rerum, i nomi, si dice, sono costruiti dagli eventi e gli eventi riportano nel loro fangoso alveo di fiumi, ora carsici, ora torrentizi, ora perenni, il materiale e cioè la cultura di cui è fatto il mondo, l’hegeliano Weltgeist, lo spirito del mondo.

Così accade nell’urgente necessità che è l’essere diventati, improvvisamente, clandestini, altri da quelli che si era stati poco prima, nascosti alla burocrazia – il cui braccio destro è armato – che li cerca fra le pratiche, l’anagrafe, le carte d’identità per una ipotetica e sempre possibile rappresaglia su parenti, amici o sul loro stesso paese – Gerico resiste?

E io prometto ad una meretrice di nome Rahab che sarebbe stata trattata con bontà e lealtà se mi avesse nascosto e poi mi avesse fatto entrare in città per conquistarla e passare a fil di spada i suoi abitanti (Giosuè 2).

Darsi un nome mentre provo scarponi abbandonati dal regio esercito e intanto ho trovato calze di lana che nessuno ha mandato in Russia, è un esercizio psichico che caccia l’incombente paura del che ne sarà di me e richiede che le mie dita riprendano fili di memoria locale e culturale. I clandestini da anni, i rivoluzionari di professione come amano chiamarsi, cercano nomi facili, normali, tali da non creare sospetti, nomi tratti dal calendario dei santi, ma i giovani di mode sta cultura scelgono eroi del cinema o eroi dei fumetti che li hanno più colpiti, Dick Fulmine ad esempio o Gordon, forse perché Mandrake è troppo sofisticato e Uomo mascherato troppo lungo e intanto pensano che i nomi romani sono fascisti e allora io cerco qualcosa che brilli fra gli eroi della liberazione dei popoli, dando per scontato che i nomi risorgimentali e antifascisti sono già assegnati a gruppi o distaccamenti ribelli che hanno ancora i nomi di bande e diventeranno presto battaglioni, divisioni, brigate Mazzini Manara Garibaldi Rosselli Gramsci Matteotti. Così, per folgorazione di memoria, viene avanti il nome del liberatore della Spagna dai Mori invasori, El Cid Campeador e il mio nome, semplice ed abbreviato sarà d’ora in poi Cid, usato successivamente anche nella legalità, tranne per la burocrazia per la quale resto il Sergio Cocetta di sempre. Scultore, il Cid ai suoi tempi che erano poi quasi i miei, aveva un volto di pietra romanica a forte struttura compositiva e portava scenograficamente un cappello nero a falde larghe. Prima il Cid stava a Udine e poi se ne è andato a Tarvisio dove per vivere modellava bambole ma negli anni dell’immediato dopoguerra era migrato o meglio fuggito o meglio ancora riparato a Praga per le solite misteriose storie partigiane che a poco ben disposte autorità civili e militari non andavano a genio.

Il Cid conosceva a menadito il Diamat, per i sovietici il materialismo storico e dialettico, il Cid che spiegava il mondo con la sua bella voce modulata, un vero incantatore di serpenti, il Cid dalle mani di scultore che assomigliavano a quelle eleganti di Dino Basaldella piuttosto che a quelle grandi e robuste da operaio di Ceschia, altro partigiano, altro scultore, altro emigrato nei paesi del socialismo e poi invitato gentilmente a ritornarsene in Italia.

Oggi il Cid viene dal Titanic con la bandiera rossa con falce e martello sul pennone e l’iceberg della storia l’ha buttato derelitto come Filottete sulle inospitali scogliere dell’isola di Lemno con la mente ulcerata dallo scontro delle ideologie e della sconfitta e stancamente si trascina per quel deserto chiamando a voce i compagni morti.

Di notte, nel sonno, questi rispondono con echi cavernosi, mentre intorno a lui tutto è crollato e i compagni sopravvissuti sono ormai solo vecchi e non sono né si sentono più compagni per sconforto, per abulia per meschinità piccolo borghesi per accomodamento e adattamento e intanto, parlando delle sue misere condizioni di vita, lo compiangono e compiangendo lo irridono e irridendolo infangano la loro stessa gioventù, ma mille lire in più hanno un senso come cupo recita il Pasolini di Tetro entusiasmo «…A no bastava / vej pierdùt la realtàt, i vèvin di pierdi / encia la ilusiòn! Chej mil francs di pì / ch’a vi àn fat crodi ch’scumiansiàs ’na sagra / sensa fin, puòr fradis, a erin i bès dal dì / da la vustra fin…» (Poesia popolare), ed è anche vero che hanno il senso della disfatta della classe generale che, dicono, non esiste più. Pensa il Cid, grande lettore oltre che affabulatore, che questa è in fondo la morale civile del lascito del neopositivismo logico: basta non pronunciarla perché la sostanza della forma evapori e non esista più, come non esiste più la classe operaia che pure conta al mondo centinaia di milioni di sfruttati, dalle miniere ai cantieri alle fabbriche siderurgiche e che pure conta alcuni milioni anche in Italia molti dei quali non entrano nelle statistiche e quindi non esistono, anime morte avrebbe detto commosso Pavel Ivanovič Cičicov che ora ha ripreso a viaggiare lungo le polverose strade della Santa Madre Russia ed è rinato a nuova e ottimistica vita.

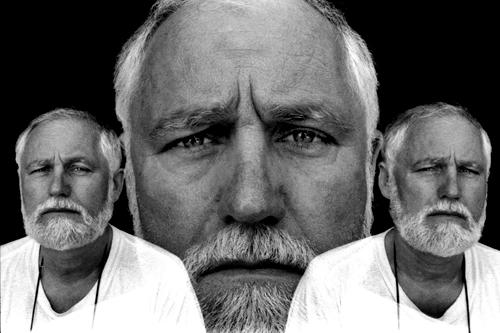

Ed è per questo che, magro ed esangue, il Cid cammina piegato contro il vento della storia come l’angelus novus di Klee nella lettura di Walter Benjamin. Ma in questo camminare con le spalle strette e la testa abbassata, il corpo s’è inclinato, le ossa han cominciato a scricchiolare e quel nobile volto di pietra di antiche cattedrali s’è rimodellato dall’alto verso il basso, scivolando negli aridi crepacci delle rughe, la bocca s’è abbassata intorno alle labbra esangui e gli occhi azzurri incantati – non può nulla il tempo contro il colore antico degli occhi.

Così sta il Cid e se non procede contro il vento, prima o poi, Vico dicitur, esso girerà, ha da tempo scavato la sua trincea, quella della gramsciana guerra di posizione che per essere tale è lunga e non se ne avverte la fine ma si sa, o ci si illude di sapere, che alfine, i giusti la vedranno e allora il corpo s’adatta al fango, alla fossa scavata mentre il nemico che ha vinto trionfalmente su tutta la linea, ti lascia sprezzante nella terra di nessuno, incurante della tua postazione e dello straccio rosso che sventola sui ruggini reticolati, tanto essa non conta.

Ma è così?

«Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus», un fantasma percorre l’Europa, è il fantasma del comunismo.

Eppure quell’inchiostro è ancora fresco. Resta però la tua capacità affabulatoria ché se la guerra è perduta, un’altra, corrusca di pioggia e fulmini, s’addensa, è il vento della pioggia che freddo si leva dai monti oscuri (ma se tutte le predizioni finissero come sono finiti i compagni di Mao, che ai tempi miei si scriveva Mao Tse Tung, mal ce ne incoglierà), ma intanto tu quel vento non lo aspetti più, però sai, o credi di sapere che sai che mentre ti scaldi al focherello dei ricordi, dei giovani allungano le mani per sentire il rumore e il rassicurante tepore dei vecchi sogni non morti, irrisi forse come simboli e forme decadute e scomposte dai moti tellurici della storia, ma pur sempre attivi, perché nel mondo grande e terribile le forme e i simboli si disperdono e si ricompongono come un eterno puzzle di corsi e di ricorsi, come dice Qohélet, 2.22, «Che cosa un uomo ricava / da tutto il suo penare / Che cosa ricava dal torturarsi il cuore / Che cosa è il suo sforzo sotto il sole?», si ricompongono non perché sia scritto ma perché lo sfruttamento continua a gridare verso il nulla disperatamente, perché insomma la lotta non è finita come gridano all’unisono, saldandosi nei secoli, Isaia e Karl Marx perché le classi non sono finite perché lo strapotere dei ricchi sarà sempre più arrogante e il sorriso trionfale del capitalismo si aggroviglierà nelle pieghe del dubbio della vittoria definitiva e della fine della storia.

Il Cid lo sa, sospira raggirandosi cautamente fra gli incastri delle sue vecchie ossa e riprende il suo cantare che incomincerà sempre con il c’era una volta dei tempi che furono, finché fatalmente la ruota non si spezzerà e l’inverno della seconda legge della termodinamica scenderà su di noi, sul pianeta, sul sistema, sulla galassia.