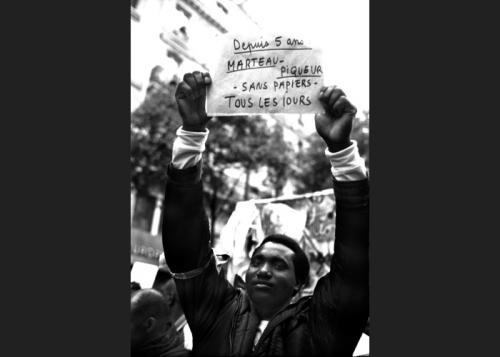

Sans-papier/Paris Place de la Reunion

Ospitalità e resistenze

20.5.2005

Mi interessa Derrida in piazza. La mia riflessione muove dalle fotografie di Danilo De Marco scattate a Parigi, a Place de la Réunion tra il 1989 e il 1990, e poi negli anni che seguirono, e dall’impegno (dalla resistenza) in quella stagione di Jacques Derrida a favore dei sans papier: di chi si trovava e si trova paradossalmente, dentro gli stati di diritto, «senza il diritto ai diritti», come egli scrisse, senza il presupposto stesso per essere soggetto titolare di diritti. Non perché i diritti il sans papier non li abbia, naturalmente, ma perché qualcuno - proprio il tutore dei diritti - glieli nega: il diritto a un nome riconosciuto, al lavoro, alla casa, alla salute, all’istruzione, a decidere il futuro, e quant’altro.

C’è anche l’altra faccia della medaglia: la strategia dello straniero che deliberatamente butta i propri documenti, prima di attraversare la frontiera, per affrontare così, nudo della vecchia identità, la conquista di uno status nuovo.

Il richiamo alle ragioni della resistenza parigina dei sans papier ha il vantaggio di dare qualche elemento di concretezza al titolo altrimenti generico di questo incontro; ha il vantaggio di ricordarci che ospitalità e resistenza, quando sono portate sul terreno dei rapporti concreti con lo straniero (”l’estraneo strano”)

- non sono solo entità relazionali, generi peculiari di relazione sociale;

- non sono solo relazioni (o ‘configurazioni specifiche’, per dirla con i sociologi) che implicano interdipendenza - ospitanti e ospitati, la resistenza di chi a chi - , ma relazioni diseguali: avendo a che fare con processi di inclusione ed esclusione, con determinazione di confini, con “esistenze necessariamente dipendenti”, bisognose di sostegno (informazioni, papier, alimenti, lavoro, casa, ecc.), implicano anche ambiguità, gerarchie di dominio, principi di emarginazione e di subordinazione, manipolazione dell’altro.

Vorrei richiamarmi, per questo, alla lucida resistenza intellettuale e pratica di Derrida, allora, rispetto a quello che definì il delitto di ospitalità; un’espressione che riassume le diverse tipologie di reato che compiono coloro che, non denunciando e sostenendo materialmente la permanenza di ospiti qualificati come irregolari, contravvengono in maniera implicita ed esplicita alle norme che regolano la registrazione e la regolarizzazione degli stranieri immigrati, a diverso titolo.

La questione mi interessa, perché anch’io ho sentito e sento il dovere di resistenza a molti aspetti della Bossi-Fini (e non solo al centro di accoglienza di Gradisca!); perché più volte - da solo e in compagnia (per dirla con le formule del confessionale di un tempo), con piena avvertenza e deliberato consenso - insieme con gli amici di San Domenico e di “Vicini di casa” con i quali condivido le mie personali piccole esperienze di accoglienza, ho commesso anch’io dei “delitti di ospitalità”.

Siccome non riesco a sentirmi in colpa per aver assunto qualche fittizia collaboratrice domestica in vista della regolarizzazione e per qualche altro “delitto” del genere, mi capita di interrogarmi su questa mia tendenza all’autoassoluzione; mi capita di chiedermi perché non sento di assolvere invece l’impresario che fa lavorare in nero nei suoi cantieri, o l’affittacamere che dà un posto letto a chi non ce l’ha. Tutti abbiamo aggirato e aggiriamo la legge, io e loro: ma io buono e loro cattivi? Il profitto e la solidarietà come il diavolo e l’acqua santa?

O non sarebbe più giusto che mettessi le mani nell’ambiguità delle relazioni e mi chiedessi impietosamente che aspetti di interesse venano anche la mia propensione alla solidarietà?

Per questo, la questione dei diritti/doveri d’asilo e ospitalità, sui due fronti dei richiedenti e dei richiesti, degli ospitanti e degli ospitati, non mi interessa nei suoi aspetti di principio e per le relazioni astratte che richiama, ma per le ambiguità che comporta sul piano pratico, per le contraddizioni del contesto dentro il quale cerchiamo di tradurli.

Prima di tutto c’è questo, parlando di leggi e di resistenza a leggi che sentiamo ingiuste: ci sono le ambiguità del contesto normativo italiano, che rende più sfumato di quanto forse non era nella Francia del 1990 il confine oltre il quale c’è il “delitto di ospitalità”.

A chi resisto io; chi ho di fronte? Sto compiendo veramente un reato? Perché possa esserci delitto, anche sul terreno della regolamentazione dei fenomeni di migrazione, occorrono una legge chiara e chiare norme applicative. Ma così non è; non era così per l’emigrazione storica, non è così in Italia per profughi, richiedenti asilo, cercatori di lavoro, studenti stranieri, familiari desiderosi di ricongiungimento, ecc. Tempi di accoglimento delle domande, quote, voto, contributi, tasse, sostegni, riconoscimento dei titoli, ricongiungimenti… Tutto incerto, una grande palude sotto il segno del “dipende” .

A chi giova mantenere queste aree grigie? Giova solo al diavolo (alle logiche dell’economia sommersa), o anche all’acqua santa (al fronte della solidarietà), che può così moltiplicare sigle e sportelli, creare istituzioni e professioni parallele, inventare guide e pilotine sui ghiacci e nel mare infido della normativa confusa?

E magari l’ambiguità valesse solo per le leggi che smuovono il mio senso di ribellione! Ci sono anche le leggi avanzate, aperte, d’avanguardia, come quella nostra regionale recente sull’immigrazione. L’assessore può vantarsene; ma poi? Poi incroci la prassi burocratica che gioca al ritardo sistematico nell’erogazione dei contributi, che mette sistematicamente in crisi ogni progetto concreto di sostegno agli immigrati. “Vicini di casa” aspetta ancora il saldo del contributo regionale 2003! Siamo quasi a fine maggio, e devono essere ancora firmate le convenzioni che sostengono i progetti che dovevano partire il 1 gennaio, e ci sono gli operatori che non sanno ancora se e quanto e da quando potranno essere pagati. Ma di questo assessori e consiglieri regionali si lavano le mani, o le alzano sospirando al cielo. Capisci subito la soluzione: sii realista, tròvati un padrino; e a sinistra, ora che la lottizzazione regionale privilegia questo lato.

Che resistenza puoi mettere in piedi in questa situazione schizofrenica che vede il massimo di apertura astratta convivere con il massimo di chiusura operativa? A chi resisti, con chi te la prendi? Capisci presto che, se vuoi vivere, puoi solo entrare nella logica di un’ospitalità targata.

La seconda ambiguità che deriva dalla retorica dell’accoglienza: i grandi fondamenti etici e religiosi che reggono il dovere d’accoglienza da un lato, e dall’altro la pratica dell’ospitalità selettiva e dell’accoglienza paternalistica.

La pratica dell’accoglienza brutalmente e strumentalmente selettiva: che entrino solo quelli che servono e per il tempo che servono; che entrino i cattolici e non gli islamici, e anche l’ipocrisia dell’aiutiamoli là e non qui; ma anche la selettività più sofisticata e ambigua, figlia delle buone intenzioni, che gioca la sua partita anche dentro il campo degli ‘accoglienti’, se posso dire così. L’accoglienza, ad esempio, come terreno di progetti di sperimentazione che hanno come conseguenza (non so quanto prevista) nuove e dure discriminazioni. Come il PNA, il Progetto Nazionale Asilo, che in questi anni ha creato la fascia dei richiedenti asilo di I classe, privilegiati, sostenuti e accompagnati, e gli altri fuori, in balia del niente che caratterizza la normativa italiana in materia.

Oppure l’accoglienza paternalistica, quella che ha solo da insegnare e nulla da imparare; che sente l’irresistibile bisogno di educare, di insegnare a coloro cui apre la porta come si deve stare in casa; come ci si comporta, come si educano i figli, come si risparmia, come ci si cura, come si prega, e così via. Qui vedo un punto di snodo fondamentale: l’ospitalità (quella concreta; la “pratica dell’ospitalità”) è un’esperienza che matura sul terreno della disuguaglianza, si muove a partire da uno stato di dipendenza, a tutti i livelli, dalla madre che ospita il feto, alla mia comunità che ospita i richiedenti asilo cui la legge nega la possibilità di lavorare, nell’attesa vergognosamente lunga del colloquio di accettazione o rifiuto; ma a patire da questo dato di fatto ha di fronte il bivio: confermare quell’ineguaglianza e ribadirla proprio attraverso il gesto soccorrevole, oppure smantellarla e avviare l’incontro verso una dimensione culturale inedita e creativa.

Terribile il paternalismo degli accoglienti caritatevoli! È rispetto alla sua violenza che si costruiscono le altrettanto ambigue pratiche di resistenza degli accolti, che per un verso sono obbligati alla dipendenza, non potendo fare a meno del sostegno, e dall’altro difendono se stessi, la loro dignità e identità, con la maschera (sacrosanta, interessante e vitale) del conformismo di facciata, della gratitudine di maniera. Ma quanta conflittualità, dentro il mondo delle migrazioni, per queste operazioni di schermatura; quanta conflittualità generazionale, ad esempio, quanta difficoltà a trovare nuovi equilibri all’interno delle famiglie, con gli adulti che sentono di dover tener duro nella salvaguardia della propria diversità, e i figli che non la reggono, che chiedono di essere come gli altri, come i compagni di scuola, come gli amici, come il mondo dove sono venuti a stare.

E, per chiudere, una terza ambiguità, da cui deriva ancora di più l’obbligo di distinguere e di distinguere ancora, contro ogni forma di generalizzazione.

Dice un proverbio che l’ospite dopo tre giorni puzza, fosse anche il tuo parente più stretto, il tuo migliore amico.

I proverbi sono cinici, maturano sul terreno dell’osservazione disillusa; per questo vanno presi sul serio. Scriveva già Simmel, cent’anni fa, riflettendo sulla grande migrazione degli europei poveri, allora, che un conto è la relazione con lo straniero di passaggio, che viene per andarsene, mentre tutta diversa è la questione dello straniero che viene per restare, che chiede di esserci e di durare mantenendo una sua quota di diversità.

Penso ai riflessi nel nostro piccolo centro di accoglienza: ospiti che non si schiodano, che entrano o restano nella terribile logica dell’assistenzialismo; ospiti che barano, che utilizzano l’etichetta della profuganza e della richiesta di asilo, a scapito di chi veramente si trova in situazione drammatica.

Che fare quando annusi che l’ospitalità odora di complicità? Così che il reato di ospitalità non è più una forma di nobile obiezione di coscienza, non è più una forma di resistenza consapevole che nasce dal dovere di ospitare contro norme ingiuste che vogliono impedirlo, ma assume il colore opposto: deriva dall’ideologia, sottovaluta l’ambiguità, non si misura con i fatti, finisce con il privilegiare i furbi e i profittatori.

Discorsi difficili, perché chi può dire? Chi può arrogarsi, e come, il diritto di stabilire il confine fra l’ospite giusto e l’ospite sbagliato?

Ma se non lo fai, se rinunci al giudizio su un terreno costitutivamente ambiguo come questo - perché vi convivono concretezza e idealità, storie di vita irriducibili e stereotipi, inclusione ed esclusione, lontananza e vicinanza; perché più diventi ospitale con lo straniero più i tuoi ti avvertono estraneo; perché lo straniero è di per sé “il messaggero del cambiamento” rispetto alla stabilità del gruppo -, che ospitalità è?

Gian Paolo Gri